明智光秀の丹波平定と綾部

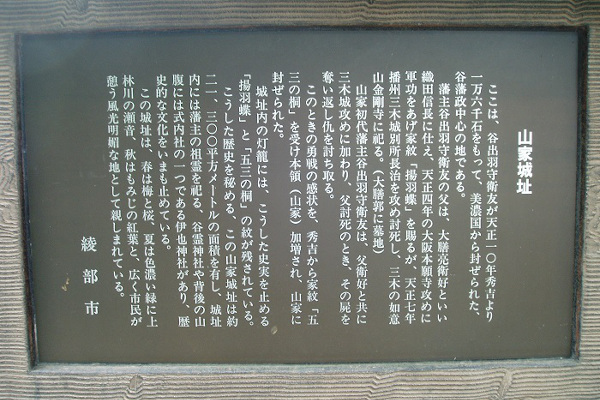

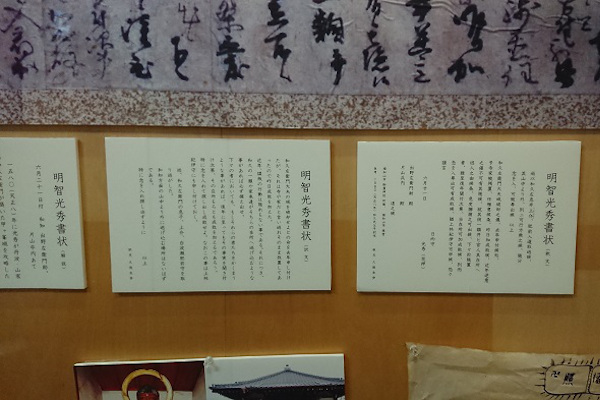

山家城主和久左衛門佐は山家に進撃してきた明智軍に降伏しましたが、山家城を破却する条件で許されたようです。

しかし、城域内に照福寺があったので、城ではない寺であると称して城郭を取り払わなかったため、天正八年(1580)6月20日、光秀は軍をやって攻め落とします。

このとき左衛門佐は逃走したため、和知の豪族出野左衛門助と片山兵内に和久を探し出し捕える旨を下知しています(御霊神社文書)。

【綾部市史上巻p214】

山家城址は、江戸時代にこの地を治めた谷氏の陣屋跡です。和久氏の居城は東側の尾根上にありました。

奥上林地方の土豪達は、光秀の意にそわない動向が多かったとみえ、天正7年10月、睦寄町の金剛寺が兵火にかかって焼き打ちをうけています。

【綾部市史上巻p214】

光秀は、丹波平定の功によって丹波二十九万石を封ぜられたたので亀山と福知山に居城を築いて国土経営に当たりました。(築城については近郷在住の寺院を壊したり、墓石を回収して工事の資材に使ったという伝承が各地に伝えられています。)

「横山に明智城を築に付……中略……其内弥々横山城屋敷取此三里計り間迄も村々墓所石塔皆々取て天守台に石垣につむ 又大石は山々にて掘出して引取近隣の寺々堂塔皆引崩して引取是を建て城とす 又同国何鹿郡栗村の上野にて此所七堂伽藍の寺有 同郡志賀の里に七不思議有 毎年正月元旦より七日迄の内 藤躑躅花忍び筍茗荷雫松志運の桜七不思議有る成 此雫(しずく)松栗村の寺の棟木と成て有し時に其寺横山へ取り城とす 是に依て今は福知山城の棟木成也 又牧村大谷観音寺も取て建と云ふ弥々城普請成就して福知山と号す」「丹波天田郡土産物書写」(福知山市誌所載)

【綾部市史上巻p215-216】

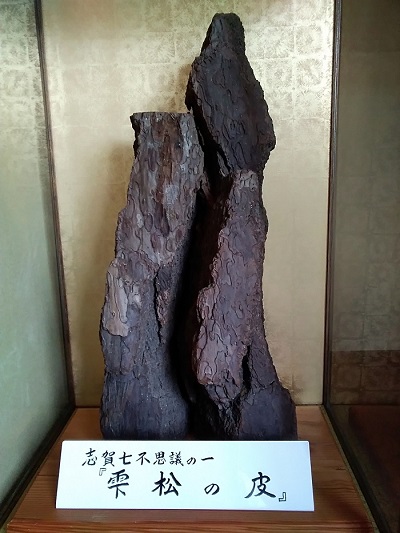

志賀郷七不思議の雫松が福知山城の天守閣の棟木に使用されています。明治初年の天守閣解体のとき、棟木にその由(志賀七不思議の雫松が天守閣の棟木に使用)が記してあったので志賀郷村へ引き取り方を申し入れてきましたが、多額の運送費を使って取り返すことはないとそのままになったといいます。現在雫松の皮の一部というものが伝えられているます、厚さが一〇センチメートルほどもある実に巨大で見事な松皮です。

【綾部市史上巻p215‐216】

※志賀郷公民館に「しずく松」の皮があります。

伐採した松を利用した説と、栗村の寺の棟木となっていた松を利用した説とがあります。

お問い合わせ

お問い合わせ